PIMとは?データセンタにおけるハードウェアの監視方法とは?

交換機や基地局といった通信(テレコム)のための専用設備は、ITとモバイルの保守の違いとは?のように全国に大規模分散される傾向があるため、現地に行く頻度を最小化するために遠隔でハードウェアのリセットや起動等ができるような高度なOAM(Operation Administration Maintenance)が実装されていた。NFV(Network Function Virtualization)の普及によって、昨今の通信設備は仮想化技術を利用してソフトウェア化された通信設備と、安価な汎用サーバや汎用NW機器を集めて利用するリソースプールで構成されるようになってきており、リソースプール化された物理装置群をいかに効率的に保守できるかが肝となってきている。

リソースプールで利用される汎用サーバはDELLやHPEのようなサーバベンダが有名がであるが、データセンタの復旧によってBMC(Baseboard Management Controller)と呼ばれる遠隔保守のためのボードが搭載されるようになった。今回はハードウェアの故障検出の特徴を復習しながら、テレコムのHWの保守方法がどのように変わってきているか確認したい。

ハードウェアの障害検出方法

『PC(パソコン)ハードウェア 初心者の館』が分かりやすいが、ハードウェアはCPUを中心にChipsetを経由して様々な部品(コンポーネント)と接続された機器である。Chipsetとコンポーネントを接続できるカードをマザーボードと呼び、マザーボードはストレージ、ネットワークカードと接続されハードウェアは構成される。特にデータセンタで利用されるようなサーバでは、マザーボードのCPUとは独立して動作するようなOAMカードもハードウェアに搭載されることが多い。

CPUは各コンポーネントのDriverを経由して各コンポーネントの障害を検知し、BMCはセンサーによって各障害を検知している。BMCは各サーバベンダが独自のOAMカードを提供しており、HPEはiLO、DELはiDrac、IBMはIMMと呼ばれている。

テレコムにおけるハードウェア監視のトレンド

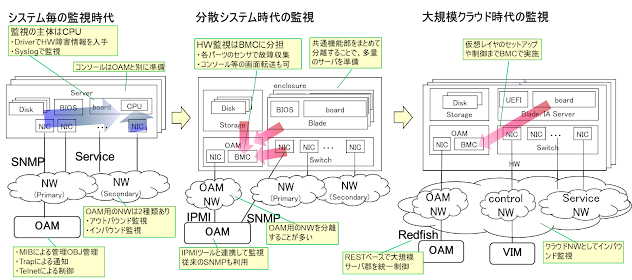

専用装置の時代では、テレコムの設備はシステム毎にハードウェア監視機能が存在していた。主にOAM機能を保有したソフトウェアが常駐し、そのOAM機能部が各種障害情報を集め、OAMのネットワークを通して障害通知を行っていた。

更に進んで大規模なクラウドの時代になると、DMTFのRedfishによって遠隔保守が共通化されれていくことになる。

NFVにおけるPIM

NFVはRelease5においてvRANサポートを目指している(ETSI GS NFV-IFA 046 "NFV for vRAN")が、vRANは超大規模分散なデータセンタ上に仮想化された基地局をデプロイすることになる。O-RANにおいてはIMS(Infrastructure Management Service)という機能部が定義され、物理装置のFCAPSやLCMはIMSが行うことになっており、そのためNFVも仮想リソースだけではなく、物理装置も管理できるようにPIM(Physical Infrastructre Manager)の導入が議論されている。

PIMは、BMCを利用するか、ソフトウェア化されたOAM機能部を利用するかによって、大きく4種類のパターンがある。

PIM=BMCのパターンの場合、PIMはNFVIの1機能部と考えることができる。逆にテレコム装置内の専用のOAM機能によりOSSから細かく詳細を制御するような構造の場合は、PIMはOSSの中にあることになるだろう。他の案としては、PIMはVIMの1機能というアイディアもある。NFVIにおいてはコンテナ仕様も概ね仕様化が完了し、段々仮想リソースの制御から物理リソースの制御へとトレンドが移ってきている。

コメント

コメントを投稿